Je me demandais quel titre donner à ce récit. Je ne savais si l’appeler « La dernière offensive de Batista » ou « Comment trois cents en ont vaincu cent mille », qui fait plutôt penser à un conte des Mille et une nuits. Ceci m’oblige à inclure une brève autobiographie de la première étape de ma vie, sans laquelle on n’en comprendrait pas le sens. Je ne voulais pas attendre de voir publiées un jour les réponses aux innombrables questions qui me seraient posées sur l’enfance, l’adolescence et la jeunesse, des étapes qui firent de moi un révolutionnaire et un combattant armé.

Je suis né le 13 août 1926. L’attaque de la caserne Moncada, le 26 Juillet 1953, eut lieu trois ans après que j’eus terminé mes études à l’Université de La Havane. Ce fut notre premier affrontement militaire avec l’armée de Cuba au service de la tyrannie du général Fulgencio Batista.

L’institution armée de Cuba, créée par les Etats-Unis après leur intervention dans l’île au terme de la deuxième guerre d’indépendance, engagée par José Marti en 1895, était un instrument au service des entreprises étasuniennes et de la grande bourgeoisie cubaine.

La grande crise économique qui éclata aux Etats-Unis et sévissait au début des années 30 impliqua de hauts niveaux de sacrifices pour notre pays, que les accords commerciaux imposés par la grande puissance rendaient totalement dépendant des produits de son industrie et de son agriculture développées. Le pouvoir d’achat du sucre était pratiquement tombé à zéro. Nous n’étions pas indépendants, pas plus que nous n’avions droit au développement. Il eût été difficile de concevoir de pires conditions pour un pays d’Amérique latine.

A mesure que s’affirmait le pouvoir de l’empire, en passe de devenir la première puissance mondiale, il devenait de plus en plus ardu de faire une Révolution à Cuba. Nous fûmes quelques-uns à en rêver, mais personne ne pourrait s’attribuer de mérites individuels dans une prouesse qui résulta d’un mélange d’idées, d’actes et de sacrifices d’une foule de personnes, pendant de nombreuses années et un peu partout dans le monde.

C’est avec ces ingrédients qu’a été conquise l’indépendance pleine de Cuba, ainsi qu’une révolution sociale qui a résisté, plus de cinquante ans durant et avec honneur, aux agressions et au blocus des Etats-Unis.

Dans mon cas concret et sans nul doute par un pur hasard, je suis en mesure d’offrir un témoignage qui, s’il a quelque valeur pour les nouvelles générations, se doit à l’effort rigoureux et sérieux de chercheurs dont le travail, sur des dizaines d’années, a permis de réunir les données qui m’ont aidé à reconstruire une grande partie du contenu de ce livre, que j’ai finalement décidé d’intituler La Victoria Estratégica.

Je garde un souvenir inoubliable des circonstances qui m’ont conduit à de tels actes de guerre. C’est pour moi une source de satisfaction que de me les rappeler, parce que, sans cela, je ne m’expliquerais pas comment je suis parvenu aux convictions qui, au bout du compte, ont déterminé le cours de mon existence.

Je ne suis pas né politique encore que, dès l’enfance, j’ai pu observer des faits qui, gravés dans mon esprit, m’ont aidé à comprendre les réalités du monde.

Dans mon village natal de Biran, il n’y avait que deux installations qui n’appartenaient pas à ma famille : le télégraphe et la petite école publique. J’y étais assis au premier rang, parce qu’il n’y avait pas, il ne pouvait pas y avoir quoi que ce soit qui ressemblât à un jardin d’enfants. C’est dans ces circonstances que j’appris à lire et à écrire. En 1933, je n’avais pas encore sept ans que l’institutrice, qui ne touchait même pas le salaire que lui devait le gouvernement, allégua l’intelligence toute hypothétique de l’enfant pour m’emmener à Santiago de Cuba, où vivait sa famille, dans un logement très pauvre, pratiquement dépourvu de meubles, dont le toit filtrait de partout quand il pleuvait. Dans cette ville, je ne fus même pas envoyé dans une école publique comme celle de Biran.

Après des mois et des mois sans aller à l’école ni rien faire d’autre qu’écouter la sœur de l’institutrice, une professeure de musique sans emploi, faire ses exercices de solfège sur un vieux piano, j’appris l’addition, la soustraction, la multiplication et la division grâce aux tables imprimées au revers rouge d’un cahier qu’on me donna pour faire de la calligraphie, sans que personne ne me dictât ni ne révisât jamais rien.

A une halte dans le cours de la guerre, le commandant Fidel Castro reçoit des fillettes de paysans venues le saluer.

Dans la vieille maison où j’ai été accueilli dans un premier temps, nous étions sept, dont la sœur et le père de l’institutrice, à nous alimenter d’une gamelle qu’on nous apportait une fois par jour. J’ai connu la faim en croyant que c’était de l’appétit, je récupérais le dernier petit grain de riz de la pointe d’une dent d’une petite fourchette, et je réparais moi-même mes chaussures avec du fil à coudre.

Juste en face de la modeste maison de bois que nous habitions, se dressait un lycée qui demeurait occupé par l’armée : j’ai vu des soldats y frapper des gens de la culasse de leur fusil. Je pourrais faire tout un livre de ces souvenirs-là. Voilà l’institution pour enfants où me conduisit cette humble institutrice, dans une société où l’argent régnait en maître absolu.

Ma famille avait été trompée, et je n’étais même pas en mesure de me rendre compte de la situation : ce leurre me fit perdre du temps mais m’en apprit très long sur les facteurs qui l’avaient déterminé. Après plusieurs épisodes, j’avais huit ans lorsque je fus inscrit, en janvier 1935, en première année, à l’école des Frères La Salle, toute proche de la première cathédrale construite par les conquérants espagnols à Cuba. Ainsi commençait une nouvelle étape, elle aussi fertile, de mon apprentissage.

J’entrai à cette école en qualité d’externe, et je vivais dans un nouveau logement, proche du précédent, où s’installa la professeure de musique, la sœur de mon institutrice de Biran. Nous étions trois frères et sœurs à vivre chez cette famille : Angelita, Ramon et moi, et nos parents payaient une pension pour chacun d’entre nous. Le père de l’institutrice et de sa sœur était mort l’année précédente. La faim à proprement parler avait disparu, mais j’ai encore été astreint pendant un certain temps à réviser inlassablement les fameuses règles d’arithmétique que je connaissais. Dans cette maison que je ne supportais plus, je me suis rebellé consciemment pour la première fois de ma vie : je refusai de manger des légumes sans aucune saveur qu’on m’imposait parfois et je violai toutes les règles de la bonne éducation, sacrées dans cette famille de culture française raffinée, acquise sur place, à Santiago de Cuba.

Le consul de Haïti était entré dans la famille par la voie du mariage. Mais ma rébellion devint à ce point insupportable qu’on m’inscrivit à l’école comme interne. J’en avais été menacé plusieurs fois, sous le prétexte que j’y serais astreint à la discipline. Ces gens-là ne savaient pas que c’était précisément cela que je recherchais. Ce qui, à d’autres enfants, semblait dur, représentait pour moi la liberté. Ils ne m’avaient pas même emmené une seule fois au cinéma ! L’internat, je me le représentais couleur de rose. C’est la première récompense que j’ai reçue dans ma vie. J’étais heureux.

A partir de là, je devais être confronté à d’autres problèmes. J’étais arrivé à Santiago avec deux ans d’avance, et j’entrais à l’école des Frères La Salle avec du retard. Je n’ai pas eu de difficultés pour les deux premières années. Ce centre était une merveille. En règle générale, nous allions à Biran trois fois par an : pour Noël, pour Pâques et pour les grandes vacances d’été, où Ramon et moi étions totalement livrés à nous-mêmes.

A l’école La Salle, je passai directement de la troisième à la cinquième année en raison de mes bonnes notes. C’est ainsi que je récupérai le temps perdu. Pendant le premier trimestre, tout alla bien : de bonnes notes et d’excellentes relations avec mes nouveaux camarades de classe. Je recevais le bulletin distribué chaque semaine aux élèves pour leur bonne conduite, n’étant confronté qu’aux problèmes normaux de n’importe quel élève. Jusqu’au jour où se produisit un incident avec un des membres de la congrégation, inspecteur de l’internat.

L’école disposait, de l’autre côté de la baie de Santiago, d’un vaste terrain appelé Renté. C’était un lieu de retraite et de repos pour la congrégation. Les internes y étaient conduits le jeudi et le dimanche, les jours où il n’y avait pas classe. Il y avait sur place un bon terrain de sports. Et moi, je faisais du sport : natation, pêche, exploration. Non loin de l’entrée de la baie de Santiago on pouvait apprécier les vestiges de la bataille navale de Santiago : d’énormes projectiles qui décoraient l’entrée des édifications. Un dimanche, sur le chemin du retour, j’eus une querelle sans importance avec un autre des internes lorsque nous étions à bord du bateau, El Cateto, qui nous conduisait de Renté au quai de Santiago. A peine arrivés à l’école, nous finîmes de régler notre problème. Or, ce frère particulièrement autoritaire de l’ordre religieux me frappa au visage, les mains ouvertes et de toute la force de ses bras. C’était un homme jeune et fort et j’en fus étourdi, les coups résonnaient dans mes oreilles. Il faisait presque nuit lorsqu’il m’avait appelé à part. Il ne me laissa pas ouvrir la bouche pour lui donner une explication. Il me conduisit dans le long couloir où personne ne nous voyait.

Deux ou trois semaines plus tard, il tenta de nouveau de m’humilier en m’infligeant une tape sur la tête parce que je parlais dans les rangs. Cette fois, j’étais parmi les premiers à sortir du petit-déjeuner : nous essayions toujours d’occuper les premières places dans le rang pour avoir le temps de jouer avec des balles en caoutchouc avant que ne commencent les cours. Je tenais à la main une tartine de beurre --une autre routine que partageaient les élèves : nous sortions de la cantine dès que nous avions pris les premiers aliments de la journée— et je la lançai au visage de l’inspecteur, après quoi je fonçai sur lui, en le frappant des pieds et des mains, devant tous les élèves, internes et externes, de telle sorte que son autorité et ses méthodes abusives furent totalement discréditées. C’est un épisode qui alimenta longtemps les conversations à l’école.

J’avais onze ans et aujourd’hui encore, je me rappelle très bien son nom. Je ne souhaite cependant pas le livrer ici. Cela fait plus de 70 ans que je n’ai pas entendu parler de lui, et je suis sans rancune. De l’autre élève avec qui je m’étais querellé, j’ai appris, bien des années après le triomphe de la Révolution, qu’il avait eu une conduite sérieuse et irréprochable.

Mais ce fait ne fut pas sans conséquence pour moi. L’incident s’était produit quelques semaines avant Noël, où nous devions avoir deux semaines et demi de vacances. Il était toujours inspecteur et moi, élève, et nous nous ignorions totalement. Pour des raisons évidentes de dignité, ma conduite avait été irréprochable. Lorsque nos parents vinrent nous chercher, mes deux frères et moi fûmes accusés de mauvaise conduite : « Vos trois enfants sont les trois pires garnements qui soient jamais passés par cette école », dit-on à mon père. Je l’appris, parce qu’il le raconta tristement à d’autres agriculteurs amis, venus lui rendre visite pour la fin de l’année. Raul avait à peine six ans, Ramon s’est toujours caractérisé par sa gentillesse, et je n’étais pas un garnement.

Il m’en coûta pour me faire renvoyer à Santiago faire mes études. Ramon et Raul, qui n’avaient rien à voir avec le problème, terminèrent l’année scolaire à Biran. En janvier 1938, je fus inscrit en qualité d’externe au collège Dolores, régi par l’Ordre des Jésuites, beaucoup plus exigeant et rigoureux quant aux études, mais ouvert à des classes sociales plus élevées et plus riches que son rival des Frères La Salle.

Cette fois, je devais vivre chez un ami de mon père, un commerçant espagnol. Là, je ne connus pas la moindre pénurie matérielle, mais tant que j’y vécus, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la cinquième année, j’y fus traité comme un étranger.

Au début de l’été, Angelita, l’aînée de mes sœurs, arriva elle aussi dans ce foyer pour se préparer à entrer au lycée. Une professeure de race noire était payée pour lui donner des cours. Elle utilisait un énorme livre où figuraient tous les contenus à maîtriser pour l’examen d’entrée. J’assistais aux cours. C’était la meilleure enseignante et sans doute une des meilleurs personnes que j’aie jamais connues. Elle eut l’idée de me faire étudier non seulement les contenus pour l’examen d’entrée mais aussi ceux de la première année de lycée, pour que je puisse me présenter à l’examen d’entrée dès que j’aurais l’âge requis, c’est-à-dire un an plus tard. Elle suscita en moi un énorme intérêt pour les études. C’est d’ailleurs la seule raison qui m’ait convaincu de supporter la maison du commerçant espagnol pendant toutes les vacances, alors que je venais de terminer ma cinquième année au collège Dolores.

Je tombai malade à la fin de cet été, et je fus hospitalisé environ trois mois à l’hôpital de la Colonie espagnole de Santiago de Cuba. Cette année-là, il n’y eut pas de vacances d’été. Dans cet hôpital mutualiste, pour deux pesos par mois (alors l’équivalent de deux dollars), on avait droit à des services médicaux. Rares étaient cependant ceux qui pouvaient couvrir ces frais. Je fus opéré de l’appendicite et, dix jours après, la plaie externe s’infectait. Il fallut oublier les programmes d’études conçus par la professeure. A la fin de cette même année 1938, les trois frères étaient à nouveau réunis, internes au collège Dolores.

Pour la sixième et dernière année du primaire, ayant été absent des cours pendant plusieurs semaines, je dus faire un effort pour me mettre à jour. Une nouvelle étape commençait. J’approfondissais mes connaissances en géographie, astronomie, arithmétique, histoire, grammaire et anglais.

J’eus l’idée d’écrire une lettre au président des Etats-Unis, Franklin Delano Roosevelt, dont le fauteuil roulant, la voix et le visage aimable suscitaient toutes mes sympathies. Il y eut une certaine expectative le jour où les autorités annoncèrent, un beau matin, le grand événement : « Fidel et le président des Etats-Unis s’écrivent. »

Roosevelt avait répondu à ma lettre. C’est du moins ce que nous croyions. En fait, le collège n’avait reçu qu’une communication de l’ambassade informant que ma lettre était bien arrivée et m’en remerciant. Nous avions un ami, et quel grand homme : le président des Etats-Unis ! En dépit de tout ce que j’ai appris par la suite, ou peut-être justement pour cela, je crois que Franklin Delano Roosevelt, qui lutta contre l’adversité au plan personnel et adopta une position correcte face au fascisme, n’était pas capable de donner l’ordre d’assassiner un adversaire et, selon ce que l’on sait de lui, il est très probable qu’il n’aurait jamais largué de bombes atomiques sur deux villes sans défense du Japon ni déclenché la Guerre froide, deux faits absolument superflus et stupides.

Il régnait dans ce collège qui était celui de la bourgeoisie la plus rancie, dans la plus grande province de Cuba, bien plus de rigueur académique et de discipline qu’à La Salle. C’étaient des jésuites, presque tous d’origine espagnole, entrés dans les ordres à une étape avancée de leur formation où ils devaient assumer une tâche ou une responsabilité en tant que membre de l’Ordre. Le préfet de l’école était le Père Garcia, un homme droit, mais aimable et accessible qui bavardait volontiers avec les élèves.

Pendant toute la durée de mes études jusqu’au baccalauréat, j’ai toujours passé mes vacances à Biran, une zone de plaines, de plateaux et de montagnes allant jusqu’à mille mètres d’altitude, de pinèdes, de cours et de sources d’eau. J’y connus la nature de près, sans les contrôles que m’imposaient les écoles ou les familles avec qui je vivais, y compris la mienne, à Biran. Ma mère ne manquait jamais de me défendre et mon père exerçait sur moi une tutelle tolérante, qui grandit lorsque j’eus terminé l’école primaire, car ceci me valait un prestige croissant dans la famille.

Mais ce n’est pas ici le moment d’aborder ce thème, dont je ne livre que le minimum indispensable pour faire comprendre l’affaire que j’aborde dans ce livre.

Je pris moi-même la décision de quitter le collège Dolores pour rejoindre celui de Belén, dans la capitale de Cuba, où, contrairement à ce qui s’était passé au collège des Frères La Salle de Santiago de Cuba, le responsable direct des internes –plus de cent--, le Père Llorente, n’était pas une personne autoritaire. Loin d’être un ennemi, il devint un ami. Espagnol de naissance, comme presque tous les jésuites de ce collège, il se trouvait à l’étape préalable à son ordination de prêtre. Un de ses frères, son aîné, exerçait le sacerdoce parmi les esquimaux, en Alaska. Il écrivait des récits sur la vie, les coutumes et les activités de ce peuple indo-américain au milieu d’une nature vierge, sous le titre Dans le pays des glaces éternelles, dont la lecture nous plongeait tous dans le plus grand étonnement.

Llorente avait été membre d’un corps sanitaire pendant la Guerre civile espagnole. Il racontait la dramatique histoire des prisonniers fusillés pendant la guerre. Il avait pour mission, avec d’autres compagnons, de certifier qu’ils étaient bien morts avant de procéder à l’enterrement. Le Père Llorente ne parlait pas de politique, et je ne me rappelle pas qu’il ait jamais émis une opinion sur ce thème. C’était un jésuite fier de son ordre religieux. Il encourageait les activités qui mettaient à l’épreuve le sens du sacrifice et le caractère de ses élèves. A nous deux, nous avons planifié une chasse aux crocodiles dans les Marais de Zapata, où il y en avait des milliers. Et en 1945, pour mes dernières vacances d’été, nous avons monté un plan pour escalader le pic Turquino. La goélette qui devait nous emmener par mer, de Santiago de Cuba à Ojucal, ne put pas démarrer de toute la nuit, et il n’y avait pas d’autre voie d’accès. Il fallut suspendre l’opération. Je me rappelle que j’emportais un des fusils automatiques de calibre 12 que j’avais pris chez moi. Comme cette excursion m’aurait été utile, plus tard, quand je devins un guérillero dont la base principale se trouvait précisément dans cette zone !

Lorsque je décrochais mon baccalauréat littéraire, à l’âge de 18 ans, j’étais sportif, explorateur, alpiniste, je m’y connaissais en armes –j’avais appris à me servir de celles de mon père--, et je faisais figure de bon élève dans les matières enseignées dans l’établissement que j’avais fréquenté.

En dernière année, je fus désigné meilleur athlète du lycée et chef des explorateurs, avec le grade le plus élevé de ceux qui étaient décernés. Ma mère fut heureuse lorsqu’elle entendit tous les applaudissements fuser le soir de la remise des diplômes. Pour l’occasion et pour la première fois de sa vie elle s’était faite une robe de soirée. Elle fait partie de ceux qui m’ont le plus soutenu dans ma volonté d’étudier.

Dans le livre de l’école correspondant à l’année où je finis mes études, on trouve une photo avec le texte suivant :

Fidel Castro (1942-1945). S’est distingué dans toutes les matières associées aux lettres. Excellent et capable d’agglutiner les autres, c’est un véritable athlète qui défend toujours avec courage et fierté les couleurs de son école. Il a su se gagner l’admiration et l’affection de tous. Il fera des études de Droit et nous ne doutons pas qu’il remplira le livre de sa vie de pages brillantes. Fidel est fait du bois qu’il faut, et l’artiste couve en lui.

En fait, je dois dire que j’étais meilleur en mathématiques qu’en grammaire. Je les trouvais plus logiques, plus exactes. J’ai fait des études de Droit parce que j’aimais la discussion, et tout le monde me disait que je ferais un bon avocat. Je n’ai pas bénéficié de la moindre orientation professionnelle.

Le fait est que les écoles d’élite lançaient à la rue des vagues de jeunes bacheliers totalement dépourvus de connaissances politiques élémentaires. Sur un thème aussi fondamental que l’histoire de l’humanité, on nous racontait en tout premier lieu les aventures guerrières bien connues de notre espèce, depuis les Perses jusqu’à la deuxième guerre mondiale, des histoires qui captivaient l’attention des enfants et des adolescents de sexe masculin.

La production et la vente de jouets de guerre est aujourd’hui presque aussi importante que le commerce d’armes. Du système social qui conduit à de telles folies et aux guerres, on ne nous avait pas touché mot.

On nous enseignait l’histoire de la Grèce et de Rome, mais c’est à peine si nous entendions parler de civilisations aussi anciennes que celles de l’Inde et de la Chine, si ce n’est pour nous raconter les aventures guerrières d’Alexandre le Grand ou les voyages de Marco Polo. Or, il est aujourd’hui impossible d’écrire l’histoire en en excluant ces deux pays. Sans compter qu’il était alors impensable qu’on nous parlât des civilisations maya et aymara-quéchua, du colonialisme et de l’impérialisme.

Lorsque je fus bachelier, il n’existait qu’une université, celle de La Havane, et c’est là qu’aboutissaient les étudiants, sans la moindre connaissance politique. A quelques exceptions près, presque tous les étudiants étaient issus de la petite bourgeoisie qui s’évertuait à assurer un avenir meilleur à ses enfants. Rares étaient ceux qui appartenaient aux classes supérieures, et il n’y en avait pratiquement pas un seul d’origine humble. Les rejetons des familles riches partaient souvent faire leurs études supérieures aux Etats-Unis, s’ils ne le faisaient pas dès avant le baccalauréat. Il ne s’agissait pas de culpabilités individuelles mais d’un héritage de classe. Si la grande majorité des étudiants ont rejoint le camp de la Révolution à Cuba, c’est la preuve de la valeur de l’éducation et de la conscience dans l’être humain.

Peut-être certains des faits que j’ai relatés jusqu’ici aideront-ils à comprendre la suite des événements.

Je n’allai pas à l’Université le premier jour, n’acceptant pas de me soumettre aux pratiques humiliantes du bizutage, qui consistaient notamment à raser la tête des nouveaux venus. Je me fis couper les cheveux très courts pour me faire identifier comme nouveau venu.

Après avoir résolu le problème complexe du logement, je partis pour le stade universitaire pour m’assurer que je pourrais faire du sport. J’avais le choix entre le basket, le baseball et l’athlétisme, et tout me plaisait. J’eus bien du mal à me libérer de tout engagement vis-à-vis du manager de l’équipe de basket de Belén. Il était convenu depuis longtemps que je resterais son pupille, mais il entraînait un club aristocratique. Je lui expliquai que je ne pouvais pas être étudiant à l’Université et jouer contre elle dans une autre équipe. Il ne voulut pas comprendre et je rompis avec lui. Je commençai à m’entraîner au sein de l’équipe universitaire de basket. On me demanda aussi de faire partie de l’équipe de baseball de ma faculté et j’acceptai.

Les leaders de la faculté de Droit présentèrent ma candidature au titre de délégué pour une matière, et je n’y fis pas objection.

Je me voyais obligé de faire pas mal de choses en une journée, et je vivais dans un quartier éloigné où Lidia, la fille aînée de mon père, toujours très affectueuse envers nous tous, décida d’aller s’installer, quittant Santiago de Cuba, lorsque j’entamai mes études universitaires.

Je me rendis compte un jour que je n’avais plus le temps de respirer. Je sacrifiai le sport et choisis de m’acquitter de la tâche que voulaient me confier les leaders de l’école de Droit. Je bataillai dur pour devenir le délégué des étudiants d’anthropologie, ce qui requérait un effort spécial. Cette tâche me confrontait à un ancien cadre pour qui un poste de direction à l’Ecole représentait une profession politique. C’est ainsi que débutèrent mes activités dans ce domaine.

Je n’avais pas imaginé à quel point le politicaillerie de bas étage, la simulation et le mensonge parvenaient à s’imposer dans notre pays. Et je ne m’en rendis pas compte dès le premier jour. Le jour des élections, je recueillis cinq fois plus de votes que chacun de mes adversaires, et je contribuai ainsi au triomphe des candidats de notre tendance dans d’autres matières. C’est ainsi qu’en quelques mois, compte tenu du nombre de votes obtenus, je devins le représentant des étudiants de première année dans une des écoles de l’Université de La Havane qui comptait le plus d’étudiants. Cela me conférait une certaine importance, mais il était encore bien tôt. Je n’avais pas la moindre idée des intérêts qui se mouvaient autour de cette Université.

A mesure que je me familiarisais avec elle, je découvrais aussi sa riche histoire. C’était une des premières à avoir été fondée au temps des colonies. Les figures de bronze ou de marbre d’illustres personnalités dela culture et de la science y étaient honorées, et on donnait aussi leurs noms à des places, à des édifices et à des institutions universitaires.

J’éprouvais une admiration particulière pour les huit étudiants en médecine fusillés le 27 novembre 1871 par les Volontaires espagnols, sous l’accusation d’avoir profané la tombe d’un journaliste réactionnaire au service du régime colonial, un acte qui, comme on a pu le vérifier plus tard, n’avait même pas eu lieu.

A côté de mon école, un petit jardin public du nom de Lidice –un village tchécoslovaque où les nazis avaient perpétré un atroce massacre— ajoutait à l’ensemble une touche d’internationalisme.

Les noms de Marti, de Maceo, de Céspedes, d’Agramonte et bien d’autres apparaissaient partout et suscitaient l’admiration et l’intérêt de bon nombre d’entre nous, indépendamment de l’origine sociale de chacun. Ce n’était pas l’atmosphère que j’avais respiré au lycée privé, réservé à l’élite sociale, où j’avais terminé mes études secondaires et dont les professeurs provenaient d’Espagne et y avaient fait leurs études. Or cette nation avait engendré une part importante de notre culture mais aussi l’esclavage et l’esprit colonial.

A cette étape,après les élections de 1944, le pays était présidé par un professeur de physiologie sorti de l’Université dans les années 30, lorsque, au milieu de la grande crise économique mondiale, la tyrannie de Machado fut renversée et remplacée pour quelques mois par un gouvernement provisoire révolutionnaire. Au cours de ce processus, dans le cadre d’une indépendance limitée par l’Amendement Platt, les étudiants, aux côtés d’une classe ouvrière combative et du peuple en général, avaient joué un rôle fondamental. Le professeur de physiologie, Ramon Grau San Martin, fut désigné président du gouvernement en 1933. Un jeune révolutionnaire anti-impérialiste, Antonio Guiteras, prit des mesures courageuses et anti-impérialistes qui en firent la grande figure de ces quelques mois.

Fulgencio Batista, issu du secteur militaire révolutionnaire des sergents et des soldats professionnels, promu au poste de chef de l’Armée mais capté ultérieurement par les secteurs réactionnaires et l’ambassade des Etats-Unis, renversa ce gouvernement radical qui dura à peine cent jours.

La classe ouvrière avait joué un rôle décisif dans la chute de Gerardo Machado. La grève générale révolutionnaire, organisée fondamentalement par le petit parti des communistes sous la direction brillante et vibrante du poète révolutionnaire Ruben Martinez Villena, engagea la bataille pour le renversement de la tyrannie de Machado. Il convient de le rappeler ici, parce que l’idée d’une grève générale révolutionnaire fut associée à notre lutte postérieure, dès l’attaque de la caserne Moncada. Ce fut l’arme fondamentale utilisée après l’offensive finale couronnée de succès de l’Armée rebelle, qui la conduisit à la victoire totale du peuple, le 1er Janvier 1959.

Dans les années 40 surgissaient avec force l’anticommunisme, la création de réflexes et le contrôle des mentalités par les médias . les bases de la domination militaire et politique du monde avaient ainsi été jetées. Il ne restait pas grand chose, dans notre maison de hautes études, de l’esprit révolutionnaire des années 30.

Le Parti créé par le professeur, qui le porta à la présidence en vertu de ses gloires passées, prit le nom qu’utilisa José Marti pour organiser la dernière guerre d’indépendance : Parti révolutionnaire cubain, auquel on ajouta cette fois l’épithète d’« authentique »

Lorsque les scandales éclatèrent de toutes parts, un sénateur prestigieux de ce même parti, Eduardo Chibas, prit l’initiative de dénoncer le gouvernement. Il était issu d’une famille fortunée, mais c’était quelqu’un d’une honnêteté au-dessus de tout soupçon, ce qui était relativement rare au sein des partis traditionnels de Cuba. Il disposait d’une demie-heure tous les dimanches, à 20h, sur les ondes de l’émetteur de radio le plus écouté de la nation. C’était le premier cas, dans notre patrie, de recours à la propagande radiale, jusque là inusitée mais pouvant toucher un public nombreux. Son nom était connu dans tous les coins perdus du pays. A Cuba, la télévision n’existait pas encore. C’est ainsi que, malgré l’analphabétisme généralisé, surgit un mouvement politique potentiellement massif parmi les travailleurs de la ville et de la campagne, les professions libérales et la petite bourgeoisie.

Les idées marxistes se frayaient assez facilement un chemin parmi les ouvriers et les intellectuels. Ruben Martinez Villena mourut jeune, de tuberculose, peu de temps après son oeuvre la plus glorieuse : le renversement de la tyrannie de Machado. Il nous reste ses poèmes, que l’on continue d’apprendre et de répéter. Mais les préjugés anticommunistes, cultivés par les secteurs privilégiés et dominants de la société cubaine, continuèrent de se multiplier en ces journées brillantes où Julio Antonio Mella créa la FEU (Fédération des étudiants) et, avec Baliño, compagnon de José Marti dans sa lutte pour l’indépendance, fonda le premier Parti communiste de Cuba.

Le gouvernement corrompu de Grau San Martin était chaotique, irresponsable, cynique. Il souhaitait contrôler l’Université et les rares lycées publics. Il avait pour instrument principal non pas la répression, mais la corruption. L’Université dépendait des fonds de l’Etat.

.Un individu sans scrupules fut désigné au poste de ministre de l’Education et se livra à des malversations pour un montant de pas mal de millions de dollars. Aucun programme d’alphabétisation ni rien d’approchant ne fut mis en place.

La réforme agraire et d’autres mesures promulguées par la Constitution de 1940 tombèrent dans l’oubli. Batista avait quitté le pays, les poches bien pleines, pour s’installer en Floride. Il laissa derrière lui des Forces armées gorgées de hauts gradés et de privilèges, et une quantité non négligeable de partisans qu’il avait gratifiés de postes éligibles au Congrès, au niveau des communes, ou d’emplois dans l’appareil bureaucratique des institutions sociales et des entreprises privées.

Mais le pire de tout fut le poids du courant pseudo-révolutionnaire qui assuma le pouvoir à Cuba avec Grau San Martin : des gens qui, d’une manière ou d’une autre, s’étaient opposés à Machado et à Batista et qui se tenaient, par conséquent, pour révolutionnaires. Les plus redoutables d’entre eux se virent confier des postes importants dans la police répressive, comme le Bureau des enquêtes, la Secrète, la Motorisée et d’autres corps de cette institution. Les tribunaux d’urgence furent maintenus et avaient la faculté de faire arrêter n’importe quel citoyen privé de tout droit à la liberté conditionnelle. En un mot, tout l’appareil de répression monté par Batista se maintenait intact.

On vit surgir sous des noms divers une série d’organisations formées par des personnes qui avaient été liées à Guiteras et à d’autres prestigieux leaders de la lutte contre Machado et Batista. Il y avait dans les rangs de cette pseudo-révolution des gens sérieux et courageux qui se croyaient révolutionnaires, une idée, un titre qui a toujours fasciné les jeunes à Cuba. Les organes de presse les étiquetaient sous ce vocable, alors qu’en réalité le pays vivait une étape dramatique de révolution avortée. Il n’y avait pas de programme social sérieux, et encore moins d’objectifs pouvant conduire à l’indépendance du pays. Le seul programme véritablement révolutionnaire et anti-impérialiste était celui du parti fondé par Mella et Baliño, puis dirigé par Ruben Martinez Villena. Ce jeune et courageux leader, débordant de passion, proclama dans unpoème : « Il faut une charge pour tuer les brigands, / pour achever l’oeuvre des révolutions (...) » Mais le Parti communiste de Cuba était isolé.

Des milliers d’étudiants que j’ai connus, des plus de 12 000 étudiants officiellement inscrits, les anti-impérialistes conscients et militants n’étaient pas plus d’une cinquantaine ou d’une soixantaine. Moi-même, qui participais avec enthousiasme aux protestations contre ce gouvernement, j’étais mû par d’autres ressorts dont je compris plus tard qu’ils étaient encore distants de la conscience révolutionnaire que j’acquis par la suite.

Des milliers d’étudiants condamnaient la corruption régnante, les abus de pouvoir, les maux qui affligeaient la société. Rares étaient ceux qui appartenaient à la grande bourgeoisie. Mais chaque fois qu’il s’avéra nécessaire de descendre dans la rue, ils n’hésitèrent pas à le faire.

Notre Université entretenait des relations avec les exilés dominicains qui se battaient contre Trujillo et avec qui elle se solidarisait totalement. Les Portoricains qui exigeaient leur indépendance, sous la direction de Pedro Albizu Campos, bénéficiaient aussi de son soutien. Il s’agissait là d’éléments d’une conscience internationaliste présents dans notre jeunesse et qui me motivaient moi aussi, qui étais alors président du comité pro-démocratie dominicaine et du comité pro-indépendance portoricaine.

Une étape de mes études universitaires aidera à comprendre ce que je vécus à l’Université. Lorsque j’entrai en deuxième année, en 1946, je connaissais beaucoup mieux notre Université et notre pays. Personne n’eut besoin de m’inviter à participer aux élections de l’école de Droit. Je persuadai moi-même un étudiant actif et intelligent de première année, Baudilio Castellanos, de se présenter à la même délégation que moi-même, l’année précédente. Je le connaissais bien, parce que nous provenions tous deux de la même région d’Oriente. Son père était pharmacien dans le petit village sucrier de Marcané, propiété d’une transnationale étasunienne, à quatre kilomètres de Biran.

Parmi les étudiants de première année, ce sont les plus actifs et les plus enthousiastes qui formèrent la candidature. Je bénéficiais pour ma part du soutien total de la deuxième année, où les adversaires ne trouvèrent même pas assez d’étudiants pour constituer une autre candidature contre moi. Nous suivions la même ligne que l’année précédente et, aux élections, notre victoire fut écrasante. Nous avions à nos côtés une large majorité d’étudiants de l’école de Droit, et nous étions en position de décider qui serait le président des étudiants de la faculté, une de celles qui accueillaient le plus d’étudiants de l’Université de La Havane. Les étudiants de cinquième et dernière année n’étaient pas nombreux, ceux de quatrième étaient bien peu car c’est lorsqu’ils s’apprêtaient à entrer à l’Université que le cycle du secondaire passa de quatre à cinq ans. Nous n’avions pas avec nous la majorité des délégués, mais l’immense majorité des étudiants nous soutenait.

C’est à cette époque que s’établit le contact avec le Parti orthodoxe et, aussi, avec des militants de la Jeunesse communiste comme Raul Valdés Vivo, Alfredo Guevara et d’autres. Je connus Flavio Bravo, une personne intelligente et capable qui dirigeait les Jeunesses communistes de Cuba.

J’aurais pu laisser les choses en l’état et attendre une année de plus. En fin de compte,je n’avais pas de mauvaises relations avec les délégués des années supérieures, politiquement neutres. Mais je cédai à l’esprit de compétition et peut-être à l’autosuffisance et à la vanité qui accompagnent souvent les jeunes, même à notre époque.

Ceci ne signifie pas que j’aurais eu une nouvelle opportunité pour attendre une troisième année normale. Les engagements contractés me conduisirent sur d’autres chemins. Mais je dois dire avant que je me suis trouvé en danger de perdre la vie à l’âge de vingt ans à peine, sans aucun profit pour la cause véritablement noble que je découvris plus tard.

De fait, notre activité et notre force retinrent prématurément l’attention des maîtres de la seule et unique université du pays. Notre centre de hautes études avait acquis du prestige en raison de ses racines historiques et du rôle qu’il joua dans cette République amputée, née de l’Amendement Platt imposé à la nation cubaine dès qu’elle se libéra du joug espagnol. La nouvelle présidence de la Fédération des étudiants était en jeu, le président sortant ayant été appelé à occuper un poste élévé au gouvernement de Grau.

Rebelle comme je l’étais, je fis face au groupe puissant qui contrôlait l’Université. Ainsi passèrent des jours et des semaines sans autre compagnie que la solidarité de mes compagnons de première et de deuxième année de l’école de Droit. Il m’arriva plus d’une fois de sortir de l’université escorté par des groupes d’étudiants qui me serraient de près. Mais cela ne m’empêchait pas d’aller tous les jours en cours ou à d’autres activités, jusqu’au jour où l’entrée me fut tout bonnement interdite.

J’ai raconté un jour que le lendemain, un dimanche, je partis à la plage avec ma fiancée. Allongé sur le ventre, je pleurai, parce que j’étais bien décidé à défier l’interdit et je savais ce que cela signifiait. J’avais compris que l’ennemi avait atteint la limite de sa tolérance. Mais dans mon donquichottisme, il n’y avait d’autre alternative que de défier la menace. Je pouvais me procurer une arme et la porter sur moi.

Un ami militant du Parti orthodoxe, que je connaissais parce qu’il aimait le sport et venait souvent à l’université, me racontait son expérience de l’affrontement contre les dictatures de Machado et de Batista et aimait à bavarder avec moi. Il connaissait bien nos combats et, informé de la situation et de la décision que j’avais prise, il remua ciel et terre pour éviter le pire.

Par la suite se succédèrent de nombreux événements que j’ai eu l’occasion de raconter et que je ne souhaite pas ajouter à ce que j’ai exposé, qui est en soi assez long. Mais je tiens à dire que dès cette époque, j’étais prêt à tout et j’avais empoigné une arme. Les expériences de ma vie universitaire me furent utiles dans le combat long et difficile que je devais entreprendre peu de temps après, en tant que disciple de José Marti et révolutionnaire cubain. Ma pensée mûrit rapidement. Trois ans seulement après avoir achevé mes études, j’attaquai avec mes compagnons d’idéal la deuxième place militaire du pays. Ainsi recommença l’insurrection armée du peuple de Cuba pour sa pleine indépendance et pour la république de justice rêvée par notre Héros national José Marti.

Après le triomphe du 1er Janvier, des historiens bien connus et infatigables, avec à leur tête Pedro Alvarez Tabioet grâce à l’initiative de Celia Sanchez qui était présente et s’acquitta d’importantes missions dans la défense de ce bastion révolutionnaire, parcoururent en tous sens la Sierra Maestra, où se déroulèrent les événements, et recueillirent des informations de première main auprès des habitants de chaque maison, de chaque lieu où nous étions passés. Ils ont ainsi rassemblé des données sans lesquelles personne, ni même moi, bien entendu, n’aurait pu assumé la responsabilité de chaque détail qui confère toute sa véracité à ce que j’expose ici.

D’autre part, seul celui qui conduisit cette force de combattants novices pourrait assumer la responsabilité d’une histoire rigoureuse des 74 jours de combat au cours desquels les révolutionaires mirent l’énergie du désespoir à détruire les plans de l’Armée d’alors, conseillée et équipée par les Etats-Unis, et rendirent possible l’impossible. Il n’existe pas de meilleur moyen d’honorer ceux qui sont tombés dans cette geste. Il n’y avait pas, dans notre patrie, d’antécédents à une guerre présentant ces caractéristiques. Les glorieuses luttes pour l’indépendance s’étaient achevées près d’un demi-siècle plus tôt. Les armes, les communications, tout avait changé depuis cette époque où il n’y avait ni chars, ni avions, ni bombes contenant jusqu’à 500 kg de TNT.

Il a fallu commencer de zéro. Lorsque je passai mon baccalauréat, et malgré mes origines, j’avais déjà une conception marxiste-léniniste de notre société et une conviction profonde de la justice.

A l’excellente prose de l’historien Alvarez Tabio j’ai emprunté le meilleur en retirant le superflu. Le cartographe Otto Hernandez Garcini, des experts militaires et des dessinateurs ont élaboré, pour leur part, les cartes qui figurent dans ce livre et qui permettront aux professionnels des armes d’analyser la situation. Il resterait à expliquer comment, après la dernière offensive ennemie qui brisa la colonne vertébrale de la tyrannie, aux dires du Che, nous avons transféré à la plaine les conceptions de lutte utilisées dans la Sierra et nous avons écrasé, en cinq mois seulement, la force totale de cent mille hommes armés qui défendaient le régime et à qui nous avons pris toutes leurs armes.

Ce livre, La Victoria estratégica, en précède un autre, qu’il reste à écrire, sur la rapide contre-offensive rebelle qui nous conduisit aux portes de Santiago de Cuba et au triomphe définitif.

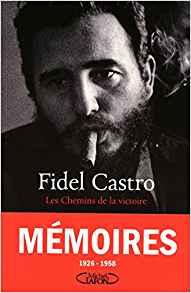

C’est l’essai autobiographique qui ouvre le livre La Victoria estratégica, écrit par le commandant en chef Fidel Castro

Sous le titre « Les chemins de la victoire » est paru l’édition française de ce livre « La Victoire stratégique » du leader historique de la Révolution Cubaine, Fidel Castro. Le livre est paru aux éditions Michel Lafon , avec une traduction de Marie Moskowski.

Deje un comentario